※この記事では「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に特化してお伝えします。他分野では要件等が異なることもありますのでご注意ください。

製造業分野ではコロナ禍の影響を受けて需要が拡大していることから、特定技能外国人の受け入れが大幅に増加しています。

即戦力としての技能を持った外国人を雇用したいとお考えの方や、今いる技能実習生を引き続き雇用したいとお考えの担当者様向けに、特定技能の専門家行政書士がわかりやすく解説します。

目次

特定技能とは

特定技能とは、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(以下、「製造業分野」とします)を含む人手不足が深刻な12業種の特定産業分野において、特定技能1号は最長5年間、2号は更新に上限のない就労を認めた在留資格(ビザ)です。

在留資格とは一般的に「ビザ」と呼ばれ、外国人が日本に滞在し許可された範囲で活動をおこなうための資格です。

特定技能は人手不足を解消することを目的とした外国人に日本で就労してもらうためのビザであり、即戦力となる知識や経験を要する技能を持った外国人が求められています。

制度の改正・変更点

特定技能制度が開始されてから現在まで、より現場に即した制度となるよう改正がおこなわれてきました。

まずは制度の変更点をお伝えしてから、製造業分野の要件等を解説していきます。

なお、製造業分野の要件等をすぐ確認されたい方は「製造業分野における特定技能外国人の活用①「受入れ機関側の要件」」からお読みください。

協議会入会のタイミング(2021年1月改正)

特定技能外国人の受入れ機関には、各分野の協議会の構成員になるという要件が課されています。

協議会に入会するタイミングは、製造業分野でも多くの分野と同様に、初めて外国人を受入れた日から4カ月以内とされていました。

しかし、在留資格申請時に申請した業種と協議・連絡会の分野が適合せず入会できない(受入れができない)事例が生じたことから、製造業分野では、先に協議・連絡会の入会が完了してから在留資格申請をおこなうこととなりました。

これは、製造業分野の統合後も同じです。

製造3分野の統合(2022年4月改正)

特定技能制度開始当初、製造業は3つの分野に分かれていましたが、3分野が一つに統合され現在の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となりました。

【改正前】

「素形材産業分野」

「産業機械製造業分野」

「電気電子情報関連産業分野」

↓

【改正後】

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」

これにより、特定産業分野は全14分野から12分野となりました。

製造分野統合の理由については、「【速報】製造3分野が統合 新分野に再編 (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)」のページで詳しく解説しています。

受入れ見込数の見直し(2022年8月改正)

製造業分野における特定技能1号の受入れ見込み数は、製造分野の統合後も3分野の合計である31,450人を最大としていました。

しかし、コロナ禍の影響による需要の拡大や特定技能外国人の受入れ数増加を踏まえ、2024年3月末までの受入れ見込み数が最大49,750人に引き上げられました。

製造業分野での特定技能1号の在留数は、2023年6月末時点で35,641人となっています。

業務区分の統合(2022年8月改正)

製造業分野ではこれまで19の業務区分に細分化されており、在留資格申請で認定された区分の業務にしか従事できませんでした。

現場のニーズや業務の関連性を考慮し、19区分から「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に統合されました。

これにより「機械加工」「仕上げ」「溶接」といった連続した業務に従事することが可能になり、多能工として活躍することが期待されています。

製造分野特定技能1号評価試験の変更(2023年度より)

製造業分野で特定技能1号を取得するための評価試験も、2023年度の試験から以下の点が変更されています。

試験区分の変更

業務区分の統合に伴って、試験区分も19区分から「機械金属加工区分」「電気電子機器組立て区分」「金属表面処理区分」の3区分に変更になりました。

2023年度は移行期間として、3つの試験区分の中で19の技能から選択しておこないます。

試験時間の変更

変更前:学科60分、実技60分

変更後:学科・実技合わせて80分

海外試験における言語の変更

変更前:試験実施国の言語

変更後:日本語

受験料および合格証明書発行手数料の改定

変更前:受験料(日本国内、海外)2,000円、特定技能合格証明書発行手数料 なし

変更後:受験料(日本国内、海外)8,000円、特定技能合格証明書発行手数料 15,000円

特定技能2号の追加(2023年6月閣議決定)

特定技能2号を受入れられる分野はこれまで建設分野と造船・舶用工業の溶接区分のみでしたが、介護分野を除く全ての分野・業務区分が対象となりました。

特定技能2号は在留資格の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になるため、長期的に日本で働くことが可能になります。また監督者として、より重要な業務を任せることができるようにもなります。

製造業分野における特定技能外国人の活用①「受入れ機関側の要件」

ここからは、特定技能外国人を活用するための要件等を解説していきます。

受入れ機関の要件には、製造業分野特有の基準と12分野共通の基準があるので見ていきましょう。

受入れ可能な産業分類に該当

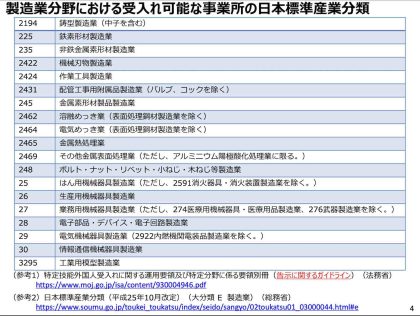

製造業分野では、事業所が受入れ可能な日本標準産業分類に該当する事業をおこなっている必要があります。

製造業分野で受入れできる産業分類とは

製造業分野で受入れ可能な日本産業分類は下の表の通りで、これに該当する産業をおこなっている必要があります。

引用:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」

以前から、対象の産業の中でめっき加工に従事することは可能でしたが、2022年10月の制度変更をもってめっき関連の事業者も受入れ可能な事業所として産業分類に加わりました。

「産業をおこなっている」とは

上の表の「日本産業分類に該当する産業をおこなっている」というのは、特定技能外国人を受入れる事業場において、直近1年間で上の表に該当するものについて「製造品出荷額等が発生していること」を指します。

製造品出荷額というのは、製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税を含みます。

- 【製造品の出荷とは】その事業所の所有する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を出荷した場合をいい、同一企業の他の事業所へ引渡したもの、自家使用されたもの、委託販売に出したものも含む

- 【加工賃収入額とは】他企業の所有する主要原材料によって製造、あるいは他企業の所有する製品または半製品に加工や処理を加えた場合に対して受け取った(受けるべき)加工賃をいう

また主たる事業でなくても、産業分類上の製品による出荷額が発生していれば受け入れ可能です。

ただし、特定技能を受入れできるのは、該当する製造ライン上だけです。

なお、「産業をおこなっている」かどうかは、企業ごとではなく事業所単位で該当性を確認する必要があります。

協議会への加入

製造業分野に限らずすべての分野において、受入れ機関は分野別の協議会の構成員となる必要があります。

協議会とは?

協議会とは制度の適切な運用を図るため、それぞれの分野の所管省庁・受入れ企業・業界団体・関係省庁等で構成で構成された機関です。

製造業分野では「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」といい、構成員になると協議会がおこなう指導や調査等、必要な協力をおこなわなければいけません。

複数の事業所で特定技能外国人を受入れている場合、企業単位ではなく受入れている事業所単位で入会する必要があります。

製造業分野では登録支援機関も協議会の構成員になることができますが、入会は任意です。

加入のタイミングと費用

特定技能の多くの分野では、特定技能外国人を初めて受入れてから4カ月以内に分野別の協議会に入会することと定められています。

しかし製造業分野では、出入国在留管理庁に在留資格申請をおこなう前に協議会に入会しなくてはいけないので、間違えないよう注意が必要です。

入会費や年会費等は、2023年度は不要です。2024年度以降については決まり次第、協議会や経済産業省のホームページ・ポータルサイトで告知されます。

全分野共通の基準

以下の項目は、特定技能12分野すべてに共通する受入れ機関の基準です。

- 分野ごとに定める水準を満たす技能を要する業務に従事させること

- 所定労働時間は、通常の労働者と同等であること

- 日本人労働者の報酬の額と同等以上であること

- 一時帰国の申出があった場合は有給休暇を取得できるよう配慮すること

- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること

- 非自発的離職や行方不明を発生させていないこと

- 1号特定技能外国人を支援する体制を整備していること

製造業分野における特定技能外国人の活用②「外国人側の要件」

次に、雇用される側である外国人の要件を、特定技能1号と2号に分けてお伝えします。

特定技能1号になるには

特定技能1号ビザを取得するには、「試験に合格するルート」と「技能実習を修了するルート」の2つがあり、学歴や実務経験は必要ありません。

試験に合格するルート

試験を受けて特定技能1号になるには、①日本語試験と②製造分野特定技能1号評価試験の2つに合格する必要があります。

【受験のポイント】

2020年4月以降、国内試験の受験資格が拡大され、在留資格を有する外国人は一律に受験できるようになりました。

以前は、「中長期在留者および過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」に限られていましたが、過去に中長期在留歴がなくても「短期滞在」ビザで入国し、受験することが可能です。

① 日本語試験

以下のどちらかの日本語試験に合格する必要があります。

- 国際交流基金日本語基礎テスト JFT-Basic

- 日本語能力試験 JLPT N4以上

JFT-Basicは「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」から構成される試験で、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があるかどうかを判定します。

JLPTのN4は、以下のように基本的な日本語を理解することができるレベルです。

【読む】基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

【聞く】日常的な場面で、ややゆっくり話される会話をほぼ理解できる。

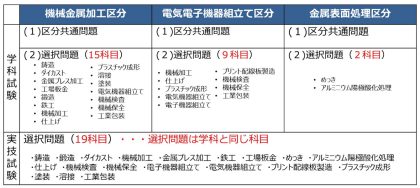

② 製造分野特定技能1号評価試験

製造業分野の技能試験は3つの試験区分に分かれており、外国人が従事する業務の試験区分を選択して受験します。

試験区分は下の表の通りです。

引用(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト「製造分野特定技能 1 号評価試験の変更点のお知らせ」

2023年度の試験は、試験区分の統合に伴う移行期間として3区分の中で19の技能から選択が可能です。

2024/10/6追記:2024年度(令和6年度)から技能を選択して受験することはできなくなりました。業務区分ごとに試験が統一され、区分内の各技能の知識について総合的に問題が出題されます。受験者は決められた試験区分から1つを選択して受験することになります。

表を見ていただくとわかるように、「機械金属加工区分」と「電気電子組立て区分」には機械加工、仕上げ、プラスチック成形など同じ技能が含まれています。

ですが、機械金属加工の区分で機械加工の試験に合格した場合、電気電子機器組立て区分で機械加工の業務をおこなうことはできません。

同じ技能でも異なる業務区分で働く場合には、その区分で改めて試験に合格する必要があります。

なお、同じ区分内であればすべての業務に従事することが可能なので、例えば機械金属加工区分の機械加工を選択して合格した場合でも、仕上げや機械保全の業務に従事できます。

試験の実施スケジュールやサンプル問題などは、(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイトで見ることができます。

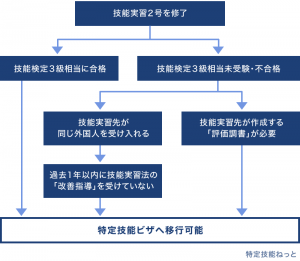

技能実習を修了するルート

技能実習を2年10カ月以上おこない技能実習2号を良好に修了すると、技能実習の職種・作業と特定技能1号の業務に関連性がある場合に上記の試験が免除され特定技能1号に移行することができます。

例えば、技能実習2号の受け入れ先企業で引き続き特定技能として同じ業務に従事する場合、日本語試験・技能試験ともに免除されます。

一度母国に帰った元技能実習生でも、技能実習2号を良好に修了していれば特定技能1号として受入れることが可能です。

試験が免除される技能実習2号の職種と特定技能の業務区分の関係は下の表の通りです。

| 特定技能の業務区分 | 技能実習2号の職種 |

|---|---|

| 機械金属加工 | 鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・仕上げ・プラスチック成形・機械検査・機械保全・電気機器組立て・塗装・溶接・工業包装 |

| 電気電子機器組立て | 機械加工・仕上げプラスチック成形・プリント配線板製造・電子機器組立て・電気機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装 |

| 金属表面処理 | めっき・アルミニウム陽極酸化処理 |

試験の免除を受けるには、技能実習2号を良好に修了したことを証明する書類が必要です。

【技能実習2号修了時に技能検定等に合格している場合】

技能検定3級、またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書

【技能実習2号修了時に技能検定等に合格していない場合】

実習実施者が作成した実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等の評価調書

なお、実習実施者が同じ外国人を特定技能として引き続き受入れる場合、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていなければ、実技試験の合格証の写しや評価調書の提出を省略することができます。

技能実習と異なる区分の業務に従事する場合や、製造ではない職種の技能実習から移行する場合、日本語試験は免除されますが、希望する区分の製造分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。

特定技能2号になるには

特定技能2号ビザを取得するには、「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の2つがあり、どちらも3年以上の実務経験が必要です。

特定技能2号評価試験ルート

以下の3つすべてを満たす必要があります。

- ビジネス・キャリア検定3級取得(いずれか)

- 生産管理プランニング区分

- 生産管理オペレーション区分

- 製造分野特定技能2号評価試験の合格(いずれか)

- 機械金属加工区分

- 電気電子機器組立て区分

- 金属表面処理区分

- 国内に拠点を持つ企業で、製造業の現場における3年以上の実務経験を有する

※特定技能2号評価試験ルートの場合は、特定技能2号評価試験の申込時に、3年の実務経験の証明として「実務経験に係る証明書」を提出する必要があります。したがって、ビザ申請の際には、特定技能2号評価試験の合格証明書を入管に提出することで3年の実務経験を有するものとみなされます。

2号評価試験の試験区分ごとに含まれる技能は1号評価試験と同じです。

技能検定ルート

以下の両方を満たす必要があります。

- 技能検定1級取得(いずれか)

(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形・塗装・工業包装) - 国内に拠点を持つ企業で、製造業の現場における3年以上の実務経験を有する

※技能検定ルートの場合は、技能検定1級試験の申込時に「実務経験に係る証明書」は提出しません。したがってビザ申請の際に「実務経験に係る証明書」を入管に提出する必要があります。

2号評価試験の実施情報は製造業分野のポータルサイト、ビジネス・キャリア検定、技能検定の実施日程は中央職業能力開発協会のホームページで確認することができます。

製造業分野における特定技能外国人の活用③「従事できる業務」

製造業分野で従事できる業務と、特定技能1号と2号の業務の違いについて見てみましょう。

製造業分野の業務区分

製造業分野の業務は3つの区分に分かれており、特定技能ビザを取得した区分内のすべての業務に従事できます。

業務区分と従事可能な業務内容は下の表の通りです。

| 業務区分 | 従事できる業務 |

|---|---|

| 機械金属加工 |

|

| 電気電子機器組立て |

|

| 金属表面処理 |

|

関連業務

特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が通常従事している作業は、関連業務として付随的に従事することができます。

関連業務として、以下のような作業が想定されます。

- 原材料・部品の調達・搬送作業

- 各職種の前後工程作業

- クレーン・フォークリフト等運転作業

- 清掃・保守管理作業

なお、これらの関連業務に専ら従事させることはできません。

特定技能1号・2号の業務の違い

特定技能1号・2号の業務の違いは以下の通りです。

【特定技能1号】・・・指導者の指示を理解し、または自らの判断により、業務区分内の作業に従事

【特定技能2号】・・・複数の技能者を指導しながら業務区分内の作業に従事し、工程を管理

特定技能2号には、熟練した技能を身につけ現場の技能者を束ねる監督者として活躍することが求められています。

製造業分野における特定技能外国人の活用④「雇用の流れ」

受入れ企業側と外国人側の要件が整ってから、外国人が就労を開始するまでの流れをお伝えします。

- 登録支援機関と委託契約

- 協議会への入会申込時に登録支援機関の情報が必要になるため、支援を委託するかどうかを事前に検討します。

- 支援を委託する場合は、登録支援機関と委託契約を結びます。

- 協議会へ入会

- 在留資格申請の前に協議会に入会する必要があります。

- 申込みから入会完了まで通常2カ月程度かかるため、早めに手続きすることをおすすめします。

- 人材募集・面接

- 日本人の雇用と同様に、人材紹介サービス等を利用して採用活動をおこないます。

- 外国人が要件を満たしているか確認しましょう。

- 雇用契約

- 法令を遵守し、外国人と雇用契約を締結します。

- 所定労働時間・報酬額が日本人と同等であること、一時帰国の際の休暇取得や契約終了時の帰国サポート、健康状態・生活状況の把握などが必要です。

- 支援計画の策定・実施

- 特定技能1号外国人の場合、日本で安定して生活し働くことができるよう、支援をおこなうことが定められています。

具体的な支援項目等については、当サイト内「【特定技能はじめの一歩】これだけ読めば制度の全体像がつかめます!」で詳しく解説しています。 - 支援項目の一つ「事前ガイダンス」については、雇用契約の締結後〜特定技能ビザの申請までに実施する必要があります。

- 支援は登録支援機関に委託することができます。

- 特定技能1号外国人の場合、日本で安定して生活し働くことができるよう、支援をおこなうことが定められています。

- ビザ申請

- 必要書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請をおこないます。

- 日本にいる留学生や技能実習生を特定技能として雇用する場合【在留資格変更許可申請】

- 海外にいる外国人を特定技能として雇用する場合【在留資格認定証明書交付申請】

- 在留資格変更許可は2週間〜1カ月、在留資格認定は1〜3カ月かかります。書類に不備があると追加資料が要求され更に期間を要するため、慎重に準備をおこないましょう。

- 必要書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請をおこないます。

- 入国・就労開始

外国人雇用における注意点とアドバイス

特定技能外国人を受入れるには、企業側にも外国人側にもさまざまな要件があり準備が必要です。

入管法や労働法など、広い法律知識が必要とされる場面もあります。

これらを日常業務に加え自社でおこなうことは難しいとお考えの事業者様もたくさんいらっしゃるでしょう。

当事務所では、これから製造業分野で特定技能外国人の雇用をお考えの事業者様に対し、各種法令知識に基づいたコンサルサービス、ビザ申請書類作成代行サービス、呼応後の支援サービス等をご提供しています。

特定技能関連業務に特化した経験豊富な行政書士事務所が、御社をしっかりとサポートいたします。

お困りの方はぜひご相談ください。

ご相談からサポートまでの流れ

当事務所でのサポートの流れをご紹介します。

- お問い合わせ

- お電話、または当ホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

- 初回のご相談は無料です。

- ご相談

- 貴社の状況を丁寧にヒアリングいたします。

- お見積もり

- サービスにかかる費用をお見積もりいたします。

- ご契約・ご入金

- 前金制となっております。

- 業務に着手

料金の目安

当事務所の料金を、典型的なケースでご紹介します。

事前調査

【事前調査費用】70,000円(税込77,000円)から

他の事務所では、通常「ビザ申請」を受任した後に必要資料を収集します。

どの事務所も、ビザ申請受任前に条件を満たしているか簡単なヒアリングはおこないますが、実際に必要資料を収集した後で問題(特定技能の条件を満たしていない)がわかるケースも少なくありません。解決可能な問題ならいいですが、解決が難しく途中で断念してしまうこともあります。

このような事態を防ぐために、当事務所では業界でも珍しい「事前調査」のサービスをおこなっています。

【事前調査サービスの内容】

- 貴社の事業が特定技能12分野に該当するか

製造業をおこなっている事業者の全てが特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野に該当するとは限りません。 - 税金、社会保険等の条件をそなえているか

- 採用予定者が特定技能ビザの条件をそなえているか

すでに他のビザで日本に在留中の外国人が特定技能に変更する場合、在留中の状況が審査されます。例えば「留学」で在留中にアルバイトのしすぎがあったり、税金等の未納があるとビザは許可されません。これらを事前に調査いたします。 - 支援体制を満たしているか。(自社支援が可能か)

雇用後の支援は自社でおこなうか、登録支援機関に委託するかを選べます。事業者の規模によっては自社で支援をおこなった方がコストが安くなる場合がありますが、自社支援が認められるためには一定の条件を満たしている必要があります。この条件を満たしているかどうか、事前に調査をおこないます。 - その他、特定技能外国人を雇用するための諸条件を満たしているか。

特定技能ビザ申請

【申請書類の作成・提出代行費用】150,000円(税込み165,000円)から (「事前調査」をご依頼いただいている場合は80,000円(税込み88,000円)から)

当事務所は、出入国在留管理局に届出をした「申請取次者」の資格をもっているので、ビザ申請書類の作成から提出までを代行することができます。事業者様や特定技能外国人は入管に行く必要はありません。

1号特定技能外国人支援

【委託料】特定技能外国人1名あたり30,000円(税込み33,000円)/月

当事務所は登録支援機関として法務省から登録を受けています。登録番号:19登-000994

支援業務を委託されたい事業者様には当事務所で支援委託を承ります。

※自社で支援をご希望の事業者様には、こちらから支援委託を無理強いすることはありません。

特定技能所属機関顧問

【顧問料】要相談

特定技能所属機関の規模や受入れ人数によって異なります。ヒアリング後、具体的な費用をお見積もりいたします。

手続きに必要な期間のめやす

- 「事前調査」1カ月程度

- 「特定技能ビザ申請」2カ月程度

ご相談時にご準備いただくもの

初回のご相談時に以下のものをご準備いただくと、ヒアリングからお見積りまでがスムーズです。

- 会社案内(事業の概要がわかる資料)

- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※コピーでも結構です

- 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)