※この記事では「飲食料品製造業分野」に特化してお伝えいたします。他の分野では要件等が異なることがありますので、ご注意ください。

日本の飲食料品製造業分野では、深刻な人手不足が続いています。

特に飲食料品製造業分野の中小企業様にとっては、この人材確保に関して非常に悩ましい思いをされているのではないでしょうか。

飲食料品製造業分野は、国内で人材を十分に確保することが困難な業種とされ、2019年に新設された特定技能制度の対象分野となっています。

ここでは、飲食料品製造業分野で特定技能外国人の雇用を検討されている事業者様向けに、特定技能制度に詳しい行政書士が分かりやすく解説いたします。

目次

飲食料品製造業分野の現状

まずはじめに飲食料品製造業分野での人手不足の現状を見てみましょう。

有効求人倍率から見る人手不足の状況

下の表は飲食料品製造業分野の有効求人倍率の推移ですが、特定技能制度が始まった2019年4月から6月の有効求人倍率は2.81倍でした。

これは、約3件の求人に対して1名の求職者しかいないことを示しています。

それから約3年後の2022年7〜9月には、0.33ポイント上回る3.14倍に増えています。

引用:農林水産省「食品産業特定技能協議会 第11回運営委員会議題(2022年12月)」

ハローワークにおける求人等の情報を公表する厚生労働省の「一般職業紹介状況」によると、同時期の有効求人倍率は1.3倍程度なので、飲食料品製造業分野ではまだまだ人材が不足しているのが見て取れます。

人手不足の要因は?

飲食料品製造業分野のみならず、日本では少子高齢化により労働力供給が減少しています。少子化が続く限り、労働人口の減少は免れられないのが今の現状です。

その中で飲食料品製造業は、機械化の限界もあり労働生産性が低いことや、給与も低いという傾向にあります。

したがって他の待遇がよい業種へ転職する人も多く、人材がなかなか安定せず、非正規労働者やパートタイム労働者が多くなっています。

このような状況を受け、農林水産省は働き方改革の推進を図り、求職者を増やすとともに離職者を減らす努力を進めているところですが、なかなか人材不足解消につながっていないのが現状です。

特定技能「飲食料品製造業分野」とは

それでは特定技能制度の中の「飲食料品製造業分野」について見ていきましょう。

特定技能制度とは

まず特定技能制度ですが、国内の深刻な人手不足問題の解消を目的として、外国人労働者の拡大を促進するために2019年に設けられた在留資格です。

飲食料品製造業分野のように人手不足が深刻で、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが難しい状況にある12分野において、在留資格「特定技能」で外国人材を受入れることが可能になりました。

この特定技能外国人を受入れることができる12分野を「特定産業分野」といいます。

また「特定技能」には「1号」と「2号」があります。

「特定技能1号」はその分野に関する相当程度の知識又は経験が必要とされる業務に従事する外国人向け、「特定技能2号」はその分野に関する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

1号の場合は在留期間は通算5年までとなりますが、2号の場合は在留期間の上限はありません。また1号の場合は単身ですが、2号の場合は要件を満たせば家族の帯同も可能です。

特定技能2号の受入れは、以前は建設と造船・舶用工業の溶接区分のみが対象でしたが、2023年6月の閣議決定により介護を除く全ての分野で受入れることができるようになりました。

技能実習制度との違い

外国人材と聞くと「技能実習制度」を思い浮かべる方も多いと思います。

技能実習制度は技術移転を目的とした国際協力の一環として設立された制度ですが、特定技能は上述のとおり、日本の人材不足の解消を目的として設立された制度です。

したがって、技能実習制度についてはその分野の見習いや未経験者等の外国人が対象となりますが、特定技能制度では「即戦力」となる外国人が求められています。

そのため後述しますが、特定技能の資格を取得するためには、その分野で定められた技能レベル水準をクリアしている必要があります。

飲食料品製造業分野における外国人の受入れ状況

現在、飲食料品製造業分野ではどのくらいの外国人が働いているのでしょうか?

外国人の雇用状況

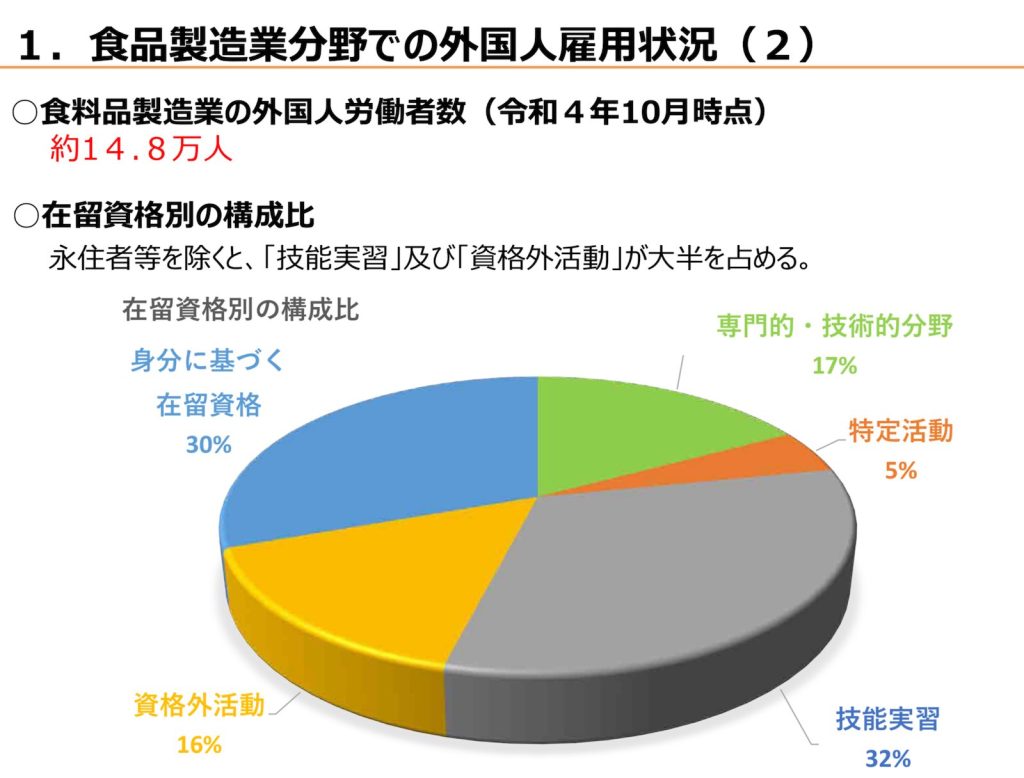

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課の資料によると、飲食料品製造業で働く外国人労働者数は2022年4月時点で約14万8,000人となっています。

また、飲食料品製造業で働く外国人を在留資格別でみると、下のグラフの通り、永住者を除けば「技能実習」と「資格外活動」で約半数を占めているのがわかります。

引用:農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課「飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について(2023年11月)」

特定技能外国人の受入れ状況

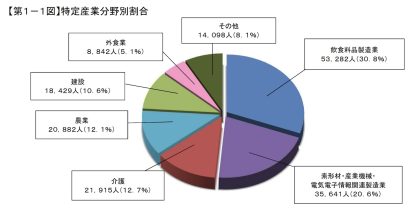

特定技能1号の在留外国人数は、2023年6月末時点で17万3,101人、そのうち飲食料品製造業分野の在留外国人数は5万3,282人です。

飲食料品製造業分野だけで全体の30.8%を占めており、最も受入れ数の多い分野となっています。

引用:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(2023年6月)」

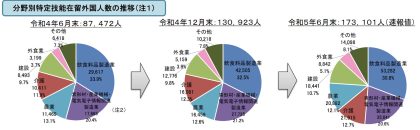

下のグラフは2022年6月末から2023年6月末までの特定技能在留外国人数の推移ですが、飲食料品製造業分野では1年間で29,617人から53,282人まで増加しており、1年間の受入れ数が最も多かった分野でもあります。

引用:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況(2023年6月)」

このように着実に受入れが進んでいる飲食料品製造業分野では、新型コロナウイルス感染症の影響による経済情勢の変化を踏まえ、2023年度末までの特定技能1号の受入れ数が最大3万4,000人から8万7,200人に見直されています。

飲食料品製造業で働く特定技能1号外国人は、技能実習2号から移行して実習先の事業所で継続雇用されるケースが多い傾向にあります。

特定技能外国人を受入れられる業種は?

それではここで飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受入れられる業種を見てみましょう。

日本標準産業分類のなかで、下の表のいずれかの産業を主たる業務としておこなっている事業所が受入れ対象です。

| 産業分類番号 | 産業分類内容 |

|---|---|

| 中分類09 | 食料品製造業

|

| 小分類101 | 清涼飲料製造業 |

| 小分類103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く) |

| 小分類104 | 製氷業 |

| 細分類5861 | 菓子小売業(製造小売) |

| 細分類5863 | パン小売業(製造小売) |

| 細分類5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売に限る) |

なお、酒類製造業、飲食料品小売業、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は対象外となっています。

特定技能外国人が従事する業務の範囲

特定技能外国人は、試験等により確認された技能を要する業務に従事することになります。

具体的には、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生にかかわる業務です。

「製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。(単なる選別、包装(梱包)の作業は認められません)

「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

また当該業務に従事する日本人が通常従事している関連業務に「付随的」に従事することも可能です。

例えば、原料の調達や受入、製品の納品、清掃、事務所の管理作業等が関連業務として挙げられます。

特定技能2号外国人は、これらの作業を自らの判断において熟練した技能をもって適切におこないながら、複数の作業員を指導・管理する能力が必要です。

工場長等の事業所責任者がおこなう管理業務を補助することを前提に雇用することになるため、役職等を命じ業務に従事させます。

飲食料品製造業分野で働くことができる特定技能外国人の要件とは?

次に、飲食料品製造業分野で働くことができる外国人の要件を特定技能1号と2号に分けて見てみましょう。

特定技能1号になるための要件

特定技能1号外国人は、以下の技能水準を満たしており、かつ基本的な日本語能力水準を満たしている必要があります。

- 食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識持っている

- 飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP※に沿った衛生管理に対応できる

※HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品等事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。(厚生労働省HPより)

この要件を満たすためには2つのパターンがあります。

一つは技能実習2号を良好に修了した場合、もう一つは飲食料品製造業分野の技能試験及び日本語能力試験に合格した場合です。

技能実習2号からの移行

飲食料品製造業分野に関する技能実習2号を良好に修了すると、上記の技能試験と日本語試験が免除され特定技能1号を取得することができます。

試験が免除される技能実習2号の職種は以下の10職種です。

- 缶詰巻締

- 加熱生水産加工食品製造業

- 非加熱性水産加工食品製造業

- 水産練り製品製造

- 食鳥処理加工業

- 牛豚食肉処理加工業

- ハム・ソーセージ・ベーコン製造

- パン製造

- そう菜製造業

- 農産物漬物製造

他の分野では、分野の中に「業務区分」が設けられているものもあり、技能実習時の職種・作業によって、移行できる「分野」と「業務区分」が限定されている場合もありますが、飲食料品製造業分野には細かい「業務区分」がありません。

したがって飲食料品製造業分野の対象範囲内のすべての業種に就労可能です。

必要な試験をクリアして特定技能1号へ

試験を受けて要件を満たす場合には、技能試験と日本語能力試験の2つを受ける必要があります。

「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格と日本語能力が必要レベルに達していることを証明する必要があります。

技能試験「特定技能測定試験」

飲食料品製造業分野の技能試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。

日本国内のみならず、海外でも受験できます。(2023年度はインドネシアとフィリピン)

国内では年3〜4回実施されていますが、試験地は限定されていますので、受験を考えていらっしゃる方は事前にOTAFFのHPを確認することをお勧めします。

なお、会場の定員を超えると抽選になりますが、技能試験の合格を前提に雇用が内定している・特定技能への在留資格変更を前提に継続雇用が予定されている場合は企業申し込みをおこなうことで無抽選で受験することが可能です。

試験は、学科試験(30問)と実技試験(判断・計画立案試験など10問)になります。

出題範囲は、以下のとおりです。

- 食品安全・品質管理の基本的な知識(食中毒に関する知識等)

- 一般衛生管理の基礎(5S活動の取り組みの徹底等)

- 製造工程管理の基礎(製造工程の管理と注意事項等)

- HACCPによる製造工程の衛生管理に関する知識(HACCPとは等)

- 労働安全衛生に関する知識(労働災害に関する知識等)

一般財団法人食品産業センターのHPで、翻訳された学習用テキストが公開されていますので、ご参照ください。

日本語能力試験

日本語の試験については、以下のどちらかの試験に合格する必要があります。

- 「国際交流基金日本語基礎テスト」(「独立行政法人国際交流基金」実施)

- 「日本語能力試験 N4以上」(「独立行政法人国際交流基金」および「日本国際教育支援協会」実施)

この2つの試験のほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上と認められるものに合格することで日本語能力の要件を満たすことも可能です。

特定技能2号になるには

特定技能2号を取得するには、試験の合格に加えて工程を管理する者としての実務経験が必要です。

技能試験

飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験については、2024年3月末までに実施できるよう準備が進められています。

特定技能2号試験の受験申し込みには、実務経験を証明する書面の提出が必要です。

書面の様式等については、今後公表される試験実施要領で示される予定です。

なお、企業申し込みが可能なので、外国人に受験させたいと考えている企業の方は早めに企業登録をしておくとよいでしょう。

実務経験

特定技能2号を取得するために必要な実務経験とは、「飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の経験」が必要です。

「複数の作業員」というのは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員、特定技能外国人を指し、同一人物である必要はありません。

なお、職場の状況やシフトの都合等により、一部の期間や時間において2名以上でなくても差し支えありません。

また「指導」とは、作業員に対し直接的または間接的に作業工程等について主導することを想定しています。

「工程を管理する者」とは対象業種や工場等の規模によりますが、例えば「担当部門長、ライン長、班長等」のように事業所責任者(工場長等)がおこなう飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助する役職が想定されます。

特定技能1号外国人に「工程を管理する者」として従事させる場合、実務経験を客観的に証明するために、辞令や職務命令書等で役職を命じた上で従事させる必要があります。

特定技能外国人を受入れる機関に必要な要件は?

続いて、特定技能外国人を受入れる側の要件について見てみましょう。

飲食料品製造業分野において特定技能外国人を受入れるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

- 事業所の要件を満たしていること

- 農林水産省から課せられている要件を満たしていること

- 特定技能外国人の全分野共通の要件を満たしていること

事業所の要件を満たしていること

飲食料品製造業分野においては、特定技能外国人が業務に従事する受入機関の事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、前出の7業種のうちいずれかを主たる業務としていることが求められます。

つまり食料品、飲料(酒類除く)を製造加工し、卸売する事業所が対象となります。

具体的には、畜産食料品、水産食料品、缶詰、漬物、調味料、パン、菓子、めん類、冷凍食品、惣菜、清涼飲料、茶・コーヒー等の製造業が含まれます。また製造と小売を一体的に行っている菓子・パン製造小売、豆腐・かまぼこ等加工品食品小売業も対象となります。

ここでいう事業所とは、経済活動の場所単位となります。

そして次の要件を備えている必要があります。

- 経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

- 財又はサービスの生産と供給が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

受入機関は、事業所の要件を満たす旨を「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(以下、誓約書)で誓約する必要があります。

もし事業所の要件を満たさないにも関わらず、同誓約書を提出し、在留資格「特定技能1号」を取得した場合には、在留資格等不正取得罪となるので注意しましょう。

ちなみにこの誓約書は、地方出入国在留管理局に在留資格の申請を行う際に提出が必要となります。

農林水産省から課されている条件を満たしていること

事業所の要件に加え、以下の農林水産省から課せられている条件も満たす必要があります。

「食品産業特定技能協議会」の構成員になること

一つ目の条件は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される食品産業特定技能協議会に加入することです。

この協議会は、飲食料品製造業分野及び外食業分野における制度の適切な運用を図るために設置されました。

協議会では、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域別の人手不足の状況把握と分析、特定技能外国人の受入れの円滑かつ適正な実施のための支援等を行なっています。

初めて特定技能外国人を受入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4カ月以内に協議会に加入する必要があります。

加入申請はWEBで行い、その後必要書類を提出し、審査が行われます。審査には通常2週間~1カ月程度かかります。

入国後4カ月以内に協議会に加入していない場合には、受入機関適合性を満たしていないことになし、在留資格の該当性がないことになります。したがってその状況で特定技能外国人を就労させていた場合には、不法就労助長罪が成立しますので注意しましょう。

特定技能外国人を2回目以降受入れる場合、また既に受入れている特定技能外国人の在留資格の更新手続きを行うときには、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となります。

なお協議会への加入に関し、当面の間は入会金や年会費等は発生しません。

同協議会に対し、必要な協力を行うこと

飲食料品製造業分野での特定技能外国人の受入れでは、大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することや大企業への偏在が生じることが懸念されています。

これに伴い協議会では、大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することを予防する観点から、他地域で雇用されている外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することを自粛するよう申し合わせています。

このように協議会の構成員は、飲食料品製造業分野の健全な発展に資するよう努めることが求められています。

農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと

農林水産省が行う調査、指導その他の活動に関して、必要な協力を行うことが受入機関には求められています。

協力を行わなかった場合には、受入機関適合性を満たさず、在留資格の該当性がないとされますので、注意しましょう。

これらの農林水産省から課されている要件については、前述の事業所の要件と同様に、誓約書で誓約することになっています。

特定技能の全分野共通の要件を満たしていること

上述の飲食料品製造業分野の要件に加え、特定技能全分野に求められている共通の要件を満たしている必要があります。

例えば、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること、1年以内に受入機関側の事由で行方不明者を発生させていないこと、特定技能外国人の雇用を継続できる体制が整っていること等が挙げられます。(全分野共通の要件については、『特定技能はじめの一歩』のページをご参照ください)

特定技能外国人を雇用する際の注意点は?

特定技能外国人を雇用する場合には以下の点について留意が必要です。

雇用形態

雇用形態について、派遣は認められておらず、フルタイムの直接雇用する必要があります。

特定技能の対象業種で派遣形態が認められているのは、「農業」と「漁業」のみです。

特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託する場合

受入機関に義務付けられている特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合には注意が必要です。

飲食料品製造業分野では、この分野の特定技能外国人を支援する登録支援機関も受入機関同様に、以下の要件を満たしている必要があります。

- 「食品産業特定技能協議会」の構成員になること

- 同協議会に対し、必要な協力を行うこと

- 農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと

また登録支援機関も「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出し、誓約事項を遵守しなければなりません。

特定技能外国人受入れまでの流れ

以上のとおり、外国人側と受入機関側の要件が整い、外国人に就労してもらうまでの流れを説明します。

Step1: 人材確保

日本人の雇用と同様に、採用活動を行います。

求人活動は国内外の職業紹介機関を活用することになります。国内の場合は、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

人選の際に必ず当該外国人が「特定技能」の要件を満たしているかしっかり確認しましょう。

Step2:雇用契約

法令を遵守し、当該外国人と雇用契約を締結します。

(給与や休日等の待遇が日本人と同様である上に、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要)

Step3:支援計画の策定

特定技能外国人1号を雇用する場合には、外国人が日本で安定かつ安心して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。

事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3か月に1回の面談等10項目が義務付けられており、これらの支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定する必要があります。

Step4:ビザの申請

必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局に在留資格「特定技能」の申請手続きを行います。

雇用する外国人が海外にいる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」を受領した後に、当該外国人のもとにその証明書を送付します。

その後、当該外国人が在外公館において査証(ビザ)の申請し、受領することになります。

一方雇用する外国人が国内にいて「特定技能」とは異なる別の在留資格を既に持っている場合には、「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局に提出します。

書類に不備があると追加資料が要求され余分に時間がかかることになるので、慎重に準備をしましょう。

Step5: 入国または就労開始

ビザを取得した後、入国・就労ができます。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用は?

特定技能外国人を雇用する場合には、以下のような費用がかかってきます。

人材紹介料や送出機関に関する費用

既に技能実習生として雇用している外国人を特定技能として継続して雇用する場合には、この費用は発生しません。

しかしイチから人材を探す場合には、人材紹介会社や送出機関を活用することもあると思います。その場合には紹介料等の費用が発生することになります。

人材紹介会社にお願いした場合は50万円前後が紹介料の相場となっているようです。

送出機関についてですが、特定技能制度に関して二国間の協力覚書で特定技能人材を採用する際に送出機関を通すことが定められている場合があります。

例えばベトナム、ミャンマー、カンボジア等です。

ミャンマーは、送り出し費用として1,500USドルかかります。

ベトナムは、当該外国人の給与の額によって変わってきますが、約20万~30万円程度かかると言われています。

在留資格取得に係る費用

在留資格の交付を受ける際に、出入国在留管理庁に支払う手数料がかかります。

自身で申請手続きを行う場合には、この出入国在留管理庁に支払う手数料のみですが、申請手続きを行政書士等に委託する場合には別途費用が発生します。

委託費用は15万円前後が相場になっています。

登録支援機関に支援を委託する場合の費用

特定技能外国人1号を雇用する場合、受入機関は支援計画を策定し、それに従って支援を行わなければなりません。

この支援を登録支援機関に委託する場合には、支援委託料が発生します。

登録支援機関に支払う支援委託料の相場は、外国人1人あたり30,000円~50,000円程度(月額)となっています。

月額料金を安く設定している支援機関は月額料金とは別にオリエンテーションや面談の費用を徴収していることもあります。

これに対して月額料金のみを徴収している支援機関は月額料金が比較的高めに設定されている傾向があります。

特定技能外国人に係る費用

雇用する特定技能外国人本人には給与の支払いが発生します。

給与の額は、当該外国人が従事する業務を行っている日本人社員と同額以上の額でなければなりませんので、注意しましょう。

また事業者様によって異なりますが、渡航費や家賃などの補助を行う場合もあります。

特定技能外国人を受入れた後にすることは?

特定技能外国人を受け入れた後にすべきこととして、「食品産業特定技能協議会」への加入(4カ月以内)を忘れずにしましょう。

また受入機関には、出入国在留管理庁やハローワークに対して以下のような各種届出を定期的に、又は随時行う必要があります。

定期の届出

- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出

- 支援計画の実施状況に関する届出

随時の届出

- 特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、当たらな契約の締結に関する届出

- 支援計画の変更に係る届出

- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時に届出

- 外国人を雇い入れたとき又は離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(ハローワーク)

これらの義務付けられている届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意しましょう。

飲食料品製造業分野のまとめ

最後に、これまで述べてきた特定技能「飲食料品製造業分野」についてポイントを整理しておきましょう。

・特定産業分野の中で最も多くの特定技能外国人を受入れている。

・将来的に最大3万4千人の特定技能外国人の受入れが見込まれている。

・既に受入れている技能実習生を特定技能1号に移行して引き続き雇用を継続している企業が多い。

・特定技能外国人を受入れられる業種は7業種。

・特定技能外国人は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生に関わる業務に従事できる。

・受入機関は、事業所の要件や農林水産省から課されている要件等を満たす必要がある。

・農林水産省から受入機関に課されている要件は、登録支援機関も満たしておく必要がある。

・受入機関も登録支援機関も「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出しなければならない。

ご参考になれば幸いです。