※この記事では「漁業分野」に特化してお伝えします。他分野では要件などが異なることもありますので、ご注意ください。

かつて日本は漁業大国でしたが、ここ数十年、漁業就業者の数は減少し続けています。

農林水産省では漁業の新規就業者を確保するためにさまざまな取り組みをおこなっていますが、それでも人手不足を改善するのは困難な状況です。

そのため漁業分野は、一定の技能を持った外国人材の受入れができる特定産業分野の一つとなっています。

ここでは、漁業分野で特定技能外国人の雇用を検討されている方に向け、特定技能制度に詳しい行政書士が「漁業分野における特定技能ビザ人材活用」について分かりやすく説明します。

目次

漁業従事者の不足

少子高齢化が加速する現在、漁業分野でも人手不足が深刻化しており外国人労働者を雇用したいという漁業者が増えています。

日本の漁業従事者の現状

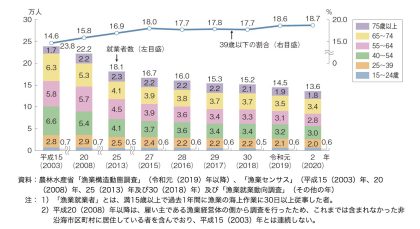

日本の漁業従事者は、下図のとおり年々減少傾向にあります。

また熟練の高齢労働者が引退していくにもかかわらず、若年層の新漁業従事者の人数は横ばいであり、人手不足の深刻化、そして安定的な水産物の供給の体制が危うくなる可能性も否めない状況になっています。

出典:水産省「令和3年度 水産白書 全文(水産業の就業者をめぐる動向)」

漁業就業者が減少している要因は、高齢化の他に「過酷な労働環境」や「後継者不足」「過疎化」があげられます。

漁業は肉体労働のうえ労働時間も不規則です。また気象の影響を受けやすく、自然災害などの危険とも隣り合わせです。

このような労働環境の過酷さは若年層の漁業に対する関心を低下させ、漁業経営を継承しない要因にもなっています。

また、漁村の多くが過疎地域に位置しているため、人口の減少に伴い漁業の担い手も減ってしまっています。

漁業分野における外国人の受入れ

漁業分野では新規就業者に対する支援等、国内人材の確保に取り組んでいますが、それでもなお不足する労働力を外国人を受け入れることで補完したいと考えています。

そこで即戦力として期待できる「特定技能外国人」を、2019年の制度設立から向こう5年間で最大9,000人受入れることが決定されました。

その後、新型コロナウイルス感染症の影響による経済情勢の変化を踏まえ、2023年度末までの受入れ見込み数の上限は6,300人に見直されています。

しかし漁業分野の特定技能1号在留外国人数は、2023年6月時点で2,148人とまだまだ受け入れが進んでいないのが現状です。

特定技能外国人が従事できる業務は?~漁業と養殖業~

ここからは、特定技能制度で受入れた外国人が従事できる業務について説明します。

漁業分野では「漁業」と「養殖業」の2つに業務区分が分かれてており、特定技能ビザを取得した区分の業務にのみ従事できます。

「漁業」

「漁業」区分の特定技能1号外国人が従事できる業務は以下のとおりです。

主たる業務

- 漁具の製作・補修

- 水産動植物の探索

- 漁具・漁労機械の操作

- 水産動植物の採捕

- 漁獲物の処理・保蔵

- 安全衛生の確保 等

関連業務

上述の主たる業務とあわせておこなう場合に限り、以下のような日本人が通常従事している関連業務に附随的に従事することができます。

ただし関連業務にのみ専ら従事することは認められていないので、注意しましょう。

- 漁具・漁労機械の点検・換装

- 船体の補修・清掃

- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃

- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積み込み

- 出漁に係る炊事・賄い

- 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他附随的な東食

- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売

- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け

- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助

養殖業

「養殖業」区分の特定技能1号外国人が従事できる業務は以下のとおりです。

主たる業務

- 養殖資材の製作・補修・管理

- 養殖水産動植物の育成管理

- 養殖水産動植物の収穫・処理

- 安全衛生の確保 等

関連業務

漁業と同じく、上述の主たる業務とあわせて、以下のような関連業務に附随的に従事することが認められています。

こちらも関連業務にのみ専ら従事することは認められていません。

- 漁具・漁労機械の点検・換装

- 船体の補修・清掃

- 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃

- 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み

- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守

- 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止

- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他附随的な漁業

- 自家生産物の運搬・陳列・販売

- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売

- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け

- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助

- 社内外における研修

特定技能2号の業務

2023年8月31より、介護分野を除くすべての分野が特定技能2号の受け入れ対象となりました。

漁業分野の特定技能2号外国人は、上記の1号の業務に加えて「操業または養殖を指揮する者の補佐、作業員の指導および作業工程の管理」に従事できます。

受入れ方法は?~直接雇用でも派遣でも可能~

特定技能制度で外国人を受入れられる12分野うち農業と漁業のみ、直接雇用の他に派遣形態による受入れが認められています。

直接雇用の場合

前述の特定技能外国人が従事できる業務を担っている事業者が直接雇用できます。

雇用契約は受入れ機関となる事業者と特定技能外国人が結び、外国人は受入れ機関の指揮命令を受け漁労作業に従事します。

出典:水産庁『特定技能外国人材の受け入れ制度について(漁業分野)』令和元年12月

派遣の場合

漁業は対象魚種や漁法等によって繁忙期や閑散期の時期が異なるため、漁業現場のニーズに対応して柔軟に労働力を補えるよう派遣形態による受入れが可能です。

雇用契約は、派遣元となる労働者派遣事業者と特定技能外国人の間で結びます。

特定技能外国人の派遣先と派遣元との間では「労働者派遣契約」が結ばれ、外国人は派遣先の事業者の指揮命令を受け漁労作業等に従事します。

出典:水産庁『特定技能外国人材の受け入れ制度について(漁業分野)』令和元年12月

派遣先の地域は、派遣元の責任者が派遣労働者からの苦情処理を含めた雇用管理を日帰りで適切におこなうことができる範囲でなくてはいけません。

また漁業分野で派遣事業者として特定技能外国人を受入れるには、以下のいずれかに該当し、法務大臣が農林水産大臣と協議のうえで適当であると認められる必要があります。

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること引用:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について」

①の「漁業に関連する業務をおこなっている者」とは、漁業協同組合や漁業協同組合連合会等が想定されます。

在留期間は?~1号特定技能外国人は通算で5年~

1号特定技能外国人の在留期間は、通算で5年ですが、2号特定技能外国人は在留期間の更新に制限はありません。

1号の場合、在留期間は「通算」なので5年間継続して働いてもらうことも可能ですが、閑散期には帰国して通算で5年になるまで働いてもらうことも可能です。

また半年A社で働き、A社の閑散期にはB社で働くということも可能です。ただしこの場合には、受入れ機関が変わるため、新たに受入れ機関と雇用契約を結ぶ必要があり、かつ新たに在留資格変更許可を受ける必要があります。

特定技能外国人を雇用するには?~受入れ側の要件~

特定技能外国人を雇用するにあたっては、受入れ機関となる事業所の要件、そして漁業分野特有の要件、さらに特定技能外国人の受け入れ対象全分野に共通する要件を満たす必要があります。

それぞれの要件の詳細を見ていきましょう。

事業所の要件

特定技能外国人を受入れたいと考えている事業所は、受け入れ可能な事業所であることを証明する必要があります。

以下の状況に応じた書類を準備し、特定技能の在留資格の申請手続きをする際に提出しなければなりません。

農林水産大臣または都道府県知事の許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいる場合

大臣許可漁業の許可や定置漁業の免許を受けている場合等が該当し、次のいずれかの書類が必要となります。

- 許可証の写し

- 免許の指令書の写し

- その他許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し

漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合

漁業協同組合の共同漁業権の内容に沿った漁業を営んでいる場合等が該当し、次のいずれかの書類の提出が必要です。

- 漁業協同組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し

- その他漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることは確認できる書類の写し

漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合

次のいずれかの書類が必要となります。

- 漁船原簿謄本の写し

- 漁船登録票の写し

漁業分野特有の要件~協議会への加入と協力~

特定技能外国人を受入れるには、特定産業分野毎に設置された「協議会」の構成員になる必要があります。

「漁業特定技能協議会」への加入~特定技能外国人受入れ後4カ月以内~

「漁業特定技能協議会」は漁業分野で特定技能制度が適切に運用されるよう設置された組織で、水産業、関係省庁、業界団体、漁業者等で構成されています。

協議会の構成員になるには、以下の「2号構成員」と呼ばれる団体のいずれかに直接もしくは間接的に所属するか、指導・助言を受けることとしている必要があります。

【漁業特定技能協議会運営要領第3条第2号に規定する構成員:2号構成員】

- 一般社団法人大日本水産会

- 全国漁業協同組合連合会

- 一般社団法人全国いか釣り漁業協会

- 一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会

- 一般社団法人全国底曳網漁業連合会

- 一般社団法人日本定置漁業協会

- 一般社団法人全国まき網漁業協会

- 全国かじき等流し網業協議会

- 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会

- 海士町

- 一般社団法人全国海水養魚協会

- 一般社団法人全日本持続的養鰻機構

- 全国真珠養殖漁業協同組合連合会

- 全国内水面漁業協同組合連合会

- 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

- 一般社団法人全日本錦鯉更新会

- 長崎県

協議会への加入手続きは、特定技能外国人材を受入れた日から4カ月以内におこなう必要があります。

2回目以降の受け入れの際には、在留資格申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出をすれば問題ありません。

なお、1号特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託する場合、分野によっては登録支援機関にも協議会への加入が義務付けられていることがありますが、漁業分野では必ずしも構成員となる必要はありません。

協議会において決定された事項に関する措置をとること

協議会に加入したあとは、協議会によって決定された事項を遵守する必要があり、守らなければ協議会から除名される可能性があります。

業務区分ごとの決定事項は以下の通りです。

【漁業】

- 特定技能外国人材の安全性の確保

漁船事故を防止するため、受入れ機関(漁業分野の事業者)を含む漁業分科会構成員は、特定技能外国人に対し、安全に関する指導及び教育を行うこと。- 特定技能所属機関による外国人材の配乗人数

漁船一隻あたり、技能実習生と1号特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内とすることを目安とすること- 特定技能外国人材等の配乗人数の報告

受入れ機関は、所属する業界団体に対し、自らが運航する漁船の配乗状況を定期的に報告すること- 特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止

外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること【養殖業】

- 就業規則の整備の促進

受入れ機関(養殖事業者)は、実情に応じた就業規則を作成し、日本人と同等の賃金水準および労働時間等の適正な就業規則を適用すること。- 特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題およびその他の不正行為に対する横断的な予防措置

受入れ機関は、雇用する特定技能外国人材に事件・事故、行方不明、離職等が発生した場合に所属の2号構成員を通じて報告するとともに、経過や再発防止策等を報告すること。- 特定技能所属機関による外国人材の引き抜き防止

外国人材本人の意向や技能実習2号受入れ経営体による継続雇用の意向を尊重し、他地域及び他の漁業種類で雇用されている外国人材の積極的な引き抜き雇用を自粛すること引用:水産庁「特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)令和6年1月」

協議会や構成員に対して、必要な協力をおこなうこと

受入れ機関は、協議会や構成員に対して必要な協力をおこなうことも求められています。

必要な協力をおこなわない場合などは、受入れ機関としての適合性を満たさないことになり、特定技能外国人の受け入れが出来なくなってしまうので注意が必要です。

協議会への加入義務がない派遣先や1号特定技能外国人支援の委託を受けた登録支援機関も、必要な協力をおこなう必要があります。

全分野共通の要件

上述の事業所要件及び漁業分野特有の要件に加え、直接雇用の場合には漁業事業者が、派遣の場合は派遣事業者が、以下のような特定技能全分野共通の要件を満たしている必要があります。

- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること

- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

- 1年以内に受入れ機関側の事由による行方不明者を発生させていないこと

- 刑罰法令違反による罰則を受けいていないことなどの欠格事由に該当しないこと

- 雇用を継続できる体制が整っていること

- 1号特定技能外国人を支援する体制が整っていること

なお、派遣先も1〜4の基準を満たす必要があります。

(全分野共有の要件の詳細については、『特定技能はじめの一歩』をご参照ください)

どんな人が漁業分野で特定技能外国人として働けるの?~外国人側の要件~

では、漁業分野で特定技能として働く人材の基準を、特定技能1号・2号にわけて解説します。

特定技能1号の基準

特定技能1号として働くには、次の2つの方法があります。

- 技能試験と日本語試験に合格する

- 技能実習2号を良好に修了する

試験をクリアして特定技能1号へ~漁業技能測定試験と日本語試験~

試験を受けて特定技能1号になる場合、以下の「漁業技能測定試験」と「日本語試験」を受験し合格する必要があります。

【漁業技能測定試験】

- 1号漁業技能測定試験(漁業)

- 1号漁業技能測定試験(養殖業)

試験区分ごとに実施されるため、従事する業務に応じて受験します。

漁業の技能測定試験に合格した場合は漁業の、養殖業の技能測定試験に合格した場合は養殖業の業務にしか従事できません。(両方に合格すれば、両方の業務に従事することができます)

漁業・養殖業ともに、学科試験と実技試験で構成されています。

- 漁業

学科試験:漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定

実技試験:図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取り扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定

※漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度 - 養殖業

学科試験:養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要な日本語能力を測定

実技試験:図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取り扱いにかかる技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定

※養殖業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度

試験は、日本国内の他インドネシアで実施されています。

大日本水産会のHPにて、学習用テキスト(多言語)が公開されていますので、試験のレベルの確認・学習の際に活用するとよいと思います。

【日本語試験】

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

日本語の試験は、上記のどちらかに合格する必要があります。

JLPTは、日本と世界各国で特定の試験日に(年2回)実施されます。

結果は、受験日の翌月にオンラインで確認できますが、合否結果通知書が届くのは国内受験の場合は2カ月後、国外受験の場合はは3カ月後です。

一方JFT-Basicは、試験実施国は日本を含め12カ国と少ないですが、実施日数が多いのが特徴です。

試験終了直後に結果が分かり、受験日から5営業日以内に判定結果通知がWebサイト上で発行されます。

受験地や日程、また結果通知時期などを考慮してどちらを受験するか考えるとよいでしょう。

上記の日本語試験の他、「日本語教育の参照枠」のA2相当上の水準と認められるものに合格する方法もあります。

技能実習2号からの移行

下表のとおり、技能実習2号の「漁船漁業」職種の各作業を良好に修了した場合、「漁業分野の漁業区分」に技能試験免除で移行可能です。

技能実習2号の「養殖業」ほたてがい・まがき養殖作業を良好に修了した場合、「漁業分野の養殖業区分」に技能試験免除で移行可能です。

また日本語能力についても、技能実習2号を良好に修了していれば特定技能外国人に必要なレベルがあると判断され、日本語に関する試験が免除されます。

| 技能実習2号 | 特定技能 | |

|---|---|---|

| 職種 | 作業 | 分野(業務区分) |

| 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 ひき網漁業 刺し網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 棒受網漁業 |

漁業(漁業) |

| 養殖業 | ほたてがい・まがい養殖 | 漁業(養殖業) |

漁船漁業で技能実習2号を修了して養殖業区分に移行する場合や、養殖業で技能実習2号を修了して漁業区分に移行する場合は、移行する区分の技能試験を受験し合格する必要があります。(日本語試験は免除されます)

なお、令和4年8月30日に、特定技能、漁業分野の運用要領が一部改正されました。

それまで技能実習2号の漁業職種は8種類でしたが、令和4年8月30日改正の運用要領で「棒受網漁業」が追加され、9種類になりました。

これにともなって、「棒受網漁業」で技能実習2号を修了した技能実習生も特定技能1号に移行できるようになりました。

特定技能2号の基準

漁業分野で特定技能2号として働くには、以下の3つの基準を満たす必要があります。

- 2号漁業技能測定試験に合格する

- 日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格する

- 実務経験の要件を満たす

技能試験は1号漁業技能測定試験と同様、「漁業」「養殖業」の区分ごとに実施されます。

1回目の試験は、2024年7月ごろに日本国内で実施される予定ですが(受付は6月ごろ)技能試験を受けるには、実務経験を証明する手続きが必要です。

試験区分(業務区分)ごとに必要な実務経験は以下のとおりです。

【漁業】

漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験。

【養殖業】

漁業法および内水面漁業の振興に関する法律に基づきおこなわれる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験。

なお、特定技能1号での経験はこの実務経験に含まれますが、技能実習の期間は含まれません。

特定技能外国人の雇用の流れ~人材確保から就労開始まで~

特定技能外国人を受入れる側と外国人側の要件を説明しましたが、次に人材を確保して就労してもらうまでの流れを説明します。

Step1:人材確保

技能実習生として受け入れていた外国人を特定技能外国人として雇用する場合以外は、日本人の雇用と同様に採用活動をおこなうことになります。

漁業分野では、以下のような団体に相談するとよいでしょう。

- 漁業協同組合等

- ハローワークや民間の職業紹介所

- 海外にネットワークを持つ民間団体等

人選の際には、必ず当該外国人が「特定技能外国人」としての要件を満たしているかどうかしっかりと確認をしましょう。

Step2:雇用契約

法令を遵守し、当該外国人と雇用契約を締結します。

給与や休日等の処遇が、同様の業務に従事する日本人と同様であることや、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要です。

派遣の場合は、派遣先である漁業者と派遣元となる派遣事業者の間で「労働者派遣契約」を締結します。

Step3:支援計画の策定

特定技能1号を雇用する場合、外国人が日本で安定かつ安心して生活し働くことができるよう、法律によって定められた支援をおこなう必要があります。

事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3か月に1回の面談等10項目が義務付けられており、これらの支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定する必要があります。

Step4: ビザ(在留資格)の申請

必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局にて手続きをおこないます。

雇用する外国人が海外にいる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」をおこない、「在留資格認定証明書」を受領後に、当該外国人のもとにその証明書を送付することになります。

その後、当該外国人が在外公館において査証(ビザ)の申請をし、受領します。

この「在留資格認定証明書」には有効期間がありますので、期間内に手続きすることが必要です。(コロナ禍により有効期限の延長措置が取られていましたが、現在この取り扱いは終了しており、有効期間は原則通り3カ月です)

一方雇用する外国人が日本国内にいて「特定技能」とは異なる別の在留資格を既に持っている場合には、「在留資格変更許可申請」手続きをおこないます。

ビザ申請時に提出する書類は多くあります。書類に不備があると追加資料の要求がされる等余分に時間がかかってしまうこともあるので、慎重に準備をしましょう。

入管が公表している在留審査処理期間は、2023年10〜12月期で2カ月前後となっています。

Step5:入国・就労開始

ビザを取得した後、入国・就労が可能となります。

特定技能外国人を雇用した後は?~日常的な外国人支援や届出等が必要~

初めて特定技能外国人を雇用した場合、「漁業特定技能協議会」への加入手続きを忘れずにおこないましょう(受け入れ後4カ月以内です)。

その他、雇用したあとに必要となる対応等について見てみましょう。

日常的な外国人支援

特定技能外国人を雇用する際、ビザの申請時に「特定技能1号外国人支援計画書」を提出します。

この支援計画書に基づき、職業生活上・日常生活上の支援を実行していく必要があります。

受入れ機関で支援計画書の作成や支援の実施が難しい場合、これら全てを「登録支援機関」に委託することも可能です。

各種手続き・届出等

この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに対して次のような各種届出を定期的に、または随時おこなう必要があります。

【定期の届出】

- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出

- 支援計画の実施状況に関する届出 (登録支援機関に委託している場合は、不要)

【随時の届出】

- 特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出

- 支援計画の変更に係る届出

- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

- 外国人を雇い入れたとき又は離職した時に氏名や在留資格等の情報の届出(ハローワーク)

これらの義務付けられている届出をしなかったり、虚偽の届出といった違反が発覚したりした場合には、指導や罰則の対象となりますので注意しましょう。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用は?

特定技能外国人を雇用する場合には、以下のような費用がかかってきます。

人材紹介料や送出機関に関する費用

既に技能実習生として雇用している外国人を特定技能として継続して雇用する場合には、この費用は発生しません。

しかしイチから人材を探す場合には、人材紹介会社や送出機関を活用することもあると思います。その場合には紹介料等の費用が発生することになります。

人材紹介会社に依頼した場合は50万円前後が紹介料の相場となっているようです。

特定技能制度に関する二国間の協力覚書を作成した国の人材を採用する場合、現地の送出機関やその国の政府に認定された送出機関を通す必要が出てきます。

例えばベトナム、ミャンマー、カンボジア等です。

ミャンマーは、送り出し費用として1,500USドルかかります。

ベトナムは、当該外国人の給与の額によって変わってきますが、約20万~30万円程度かかるといわれています。

在留資格取得に係る費用

在留資格の交付を受ける際、出入国在留管理庁に手数料を支払う必要があります。

受入れ機関で申請手続きをおこなう場合はこの手数料のみですが、申請手続きを行政書士等に委託する場合には別途費用が発生します。

委託費用の相場は15万円前後です。

登録支援機関に支援を委託する場合の費用

特定技能外国人1号を雇用する場合、受入機関は支援計画を策定し、それに従って支援をおこなわなければなりません。

この支援を登録支援機関に委託する場合には、委託費が発生します。

登録支援機関の相場は、支援外国人1人あたり平均30,000~50,000円(月額)です。

月額料金を安く設定している支援機関は、月額料金とは別にオリエンテーションや面談の費用を徴収していることもあります。

これに対して月額料金のみを徴収している支援機関は、月額料金が比較的高めに設定されている傾向があります。

特定技能外国人に係る費用

雇用する特定技能外国人本人には給与の支払いが発生します。

給与の額は、当該外国人が従事する業務を行っている日本人社員と同額以上の額でなければなりませんので、注意しましょう。

また事業者によって異なりますが、渡航費や家賃などの補助をおこなう場合もあります。

特定技能外国人を雇用する際の留意点

漁業の仕事は不規則な就労時間と重労働でハードな傾向にあるため、労務管理を適切におこなう必要があります。

労務管理について

漁業は労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定が適用除外の取扱いとなります。

過剰労働にならないよう、日本人と同様に適切な労働時間、休憩、休日を設け、働きやすい環境を整えることが大切です。

加工・製造等も合わせておこなっている場合などは事業所単位で判断されることになるため、地方労働局等に相談したうえで対応しましょう。

漁業分野での特定技能外国人活用のまとめ

最後に、漁業分野で特定技能外国人を活用する際のポイントについて整理しておきましょう。

- 漁業分野では、2024年3月末までは最大6,300人の特定技能外国人を受け入れる計画。

- 「漁業」「養殖業」それぞれの区分で定められた主たる業務に従事し、附随的に関連業務にも従事することができる。

- 漁業分野では、直接雇用も派遣形態の受け入れも可能。

- 特定技能1号の在留期間は通算5年。継続して5年働くこともできるが、閑散期に帰国し通算で5年になるまで働くことも、途中で転職することも可能。

- 受入れ機関は、事業所が特定技能外国人を受入れることができる対象である証明をする必要あり。

また漁業特定技能協議会に加入し、協議会で定められた決定事項の措置を講ずる必要あり。 - 漁業分野の技能実習2号を良好に修了していれば技能試験及び日本語試験は免除となり、漁業分野の対応する業務区分へ移行可能。

- 雇用後は適切な労働管理や、定められた外国人支援及び各種届出の提出を確実におこなうこと。