※この記事では「農業分野」に特化してお伝えします。他分野では要件などが異なることもありますので、ご注意ください。

私たちの生活に不可欠な「食」。

この「食」を支えてくださっている農家さんや農業従事者の数は減少の一途をたどり、高齢化が進んでいます。

日本人の就農者が減る中、日本の農業の現場では多くの外国人の姿をみかけるようになりました。

農業分野は、国内で人材を十分に確保することが難しいことから特定技能外国人の受入れ対象分野となっています。

ここでは、農業分野で特定技能外国人の雇用を検討されている方に向け、特定技能制度に詳しい行政書士が「農業分野における特定技能ビザ人材活用」について分かりやすく説明します。

目次

私たちの「食」を支える日本の農業の現状~深刻な人手不足~

私たちが生きていくために欠かせない「食」ですが、スーパーに買い物に行ったときに値段を見て、「あっ、また高くなってる…」と思われることもあるのではないでしょうか。

値段の高騰には近年の気候変動も大きく影響していますが、農業の人手不足による影響も少なくありません。

人手が不足することで出荷量が減り、単価が上がります。

例えば果物のジュース。果物の出荷量が落ち込み原材料費が高くなることでジュースが値上げされる、といったことにつながります。

このように農業分野における人手不足は、私たちの食生活に直結する深刻な問題となっています。

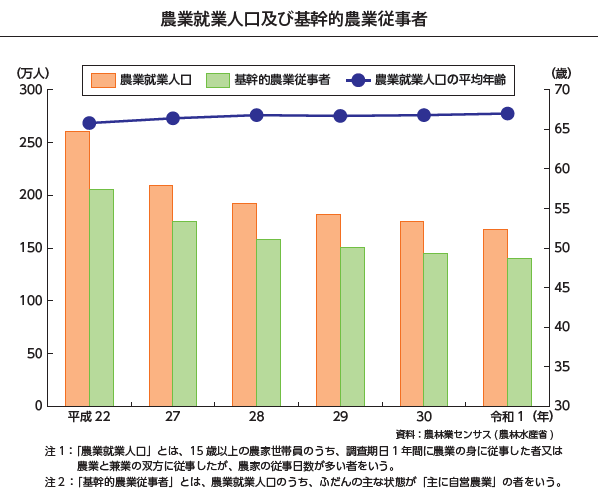

日本の農業従事者の現状

現在日本で農業に従事している人の数は、下図のとおり、年々減少しています。

また平均年齢もここ5年間では66~67歳と高くなっています。

出典:一般社団法人全国農業会議所『農業分野の特定技能制度~外国人材受入れのあらまし~』令和2年10月

農業に従事する人の数が増えない理由は高齢化の他に、「農作業がきつい」「季節や天候によって仕事量が安定しない」「新規就農の難しさ」などがあげられます。

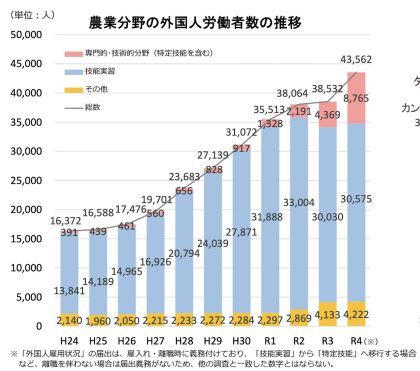

農業分野における外国人の受入れ状況

下のグラフを見ていただくとわかるように、農業分野では外国人労働者数が年々増加し、この5年で1.6倍になっています。

出典:農林水産省「農業分野における外国人材の受入れ(令和5年9月)」

最も多いのは「技能実習生」ですが、特定技能制度が始まった令和元年(2019年)以降は特定技能を含む「専門的・技術的分野」の受け入れも増加しています。

このように、農業に従事する日本人が減るなか外国人の労働者に助けてもらっているのが日本の現状です。

農業分野における外国人材の在留資格

現在農業分野で受入れている外国人に適用されている在留資格制度は、主に「技能実習制度」「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」「特定技能制度」の3つです。

簡単にこの3つの制度について説明します。

技能実習制度

特定技能と比較されることが多い「技能実習」は、国際協力の一環として、開発途上地域への技能移転を担う人材育成のために設立された制度です。

農業分野の見習いや未経験者等の外国人が、実際に日本の農業現場で働きながら技能を修得し、日本で修得した技能を本国の発展に活かしてもらうことを目的としています。

技能実習制度の在留資格には1号から3号まであり、在留期間は1号が1年、2号3号がそれぞれ2年の最長5年です。

農業関係の技能実習では、「耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)」「畜産農業(養豚、養鶏、酪農)」が2号移行対象職種となっています。

耕種農業・畜産農業以外に、農畜産物を使用した加工作業にも関連業務として従事できます。

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業

この事業は、2013年に成立した「国家戦略特別区域法」に基づいてできたものです。

国家戦略特別区域内(愛知県、京都府、新潟市、沖縄県)において、産地での多様な作物の生産等を推進し、経営規模の拡大などによる「強い農業」を実現するために、一定水準以上の技能等を有する外国人材を受入れる事業になります。

「一定水準以上の技能」つまり「農業支援活動を適切に行うために必要な知識・技能」が必要となるため、この制度の下で働こうとする外国人は、技能実習(3年)を修了するか、また農業全般に関する試験に合格していることが要件となります。また日本語能力に関しては技能同様の要件が課せられています。

耕種農業及び畜産農業全般に加え、付随的に農畜産物等を使用した製造・加工・陳列・販売の作業をすることができます。

この制度での在留期間は通算で3年ですが、特定技能制度に移行することが決定されたため2020年3月31日を持って新規受入れは停止されました。

特定技能制度

特定技能制度は、国内の深刻な人手不足問題の解消を目的として、外国人労働者の拡大を促進するために2019年に設けられました。

農業分野をはじめ、日本国内で生産性向上や国内の人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが難しいとされている12の分野において、外国人労働者を受入れることが可能です。

特定技能外国人は、即戦力として期待されていることから、一定の専門性・技能をもち、かつ生活に支障がない程度の日本語能力を持っていることが要件となります。(詳細は後述)

農業分野では制度開始からの5年間で13万人程度の人手不足を見込んでおり、国内人材の確保等をおこなってもなお不足すると見込まれる3万6,500人を2024年3月末までの受入れ上限としています。

他分野では新型コロナウイルスの影響による経済情勢を踏まえ、受け入れ見込み数の見直しがされていますが、農業分野では受入れ数の上限に変更はありません。

特定技能外国人が従事できる業務は?~耕種農業全般・畜産農業全般~

それでは、特定技能外国人が従事できる業務について説明していきましょう。

農業分野では「耕種農業全般」または「畜産農業全般」に従事できます。

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

耕種農業とは稲作(米)、穀物、野菜、果樹、きのこ栽培などの業種をいい、これらの業種において「栽培管理」「農産物の集出荷」「選別等」に主たる業務として従事することができます。

ただし、いずれの業種であっても在留期間中に「栽培管理」が主たる業務として含まれている必要があるため、「農産物の集出荷」や「選別」のみに従事することはできません。

畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

畜産農業とは、牛、豚、鶏、馬等、動物の中でも家畜・家禽の飼育、肥育、ふ卵する業種をいい、これらの業種において「飼養管理」「畜産物の集出荷」「選別等」に主たる業務として従事することができます。

ただし、いずれの業種であっても在留期間中に「飼養管理」が主たる業務に含まれている必要があるため、「畜産物の集出荷」や「選別」のみに従事することはできません。

なお「酪農ヘルパー組織」(酪農家が休みを取る際に業務を代行する組織)の業務も「飼養管理」に含まれるため、畜産農業の特定技能外国人が従事できます。

関連業務

上述の業務の他、日本人が通常従事することとなっている関連業務、例えば農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等に附随的に従事することもできます。

ただし関連業務に専念させることはできませんので注意しましょう。

特定技能2号の業務

2023年8月31日の制度改正により、介護を除くすべての分野で特定技能2号を受け入れられるようになりました。

農業分野で特定技能2号外国人が従事できる業務は、1号と同様「耕種農業全般」または「畜産農業全般」です。

さらに、これらの業務に関する管理業務にも従事できます。

受入れ方法は?~直接雇用でも派遣でも可~

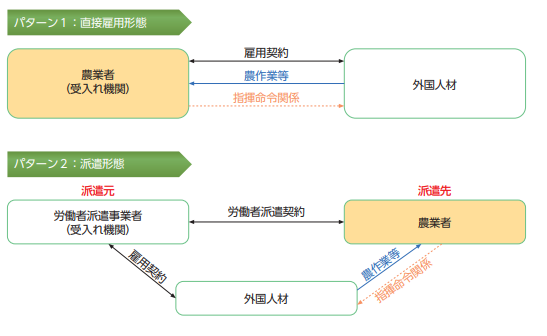

12ある特性産業分野のうち、農業分野と漁業分野では直接雇用の他、派遣形態による受入れが認められています。

直接雇用の場合

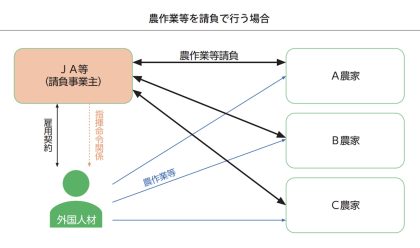

前述の特定技能外国人が従事できる業務を担っている農業者(農家・農業法人)の他に、農業者等を構成員とする団体(JA等)も特定技能外国人を直接雇用することができます。

出典:一般社団法人全国農業会議所「農業分野の特定技能制度~特定技能外国人の受入れマニュアル~」令和5年2月

上の図のように、JA等が特定技能外国人を雇用したうえで組合員等の農業者から農作業などを請け負い、特定技能外国人にその業務に従事してもらうということも可能です。(つまり、農家がJAに業務を委託し、委託した業務に特定技能外国人が従事するという形です。)

派遣の場合

農業は、季節によって繁忙期・閑散期があるため、通年雇用が難しい場合もあるでしょう。必要な時に必要な労働力を確保できるよう柔軟な対応を可能とするため派遣形態での雇用が認められています。

ただし派遣事業者になるには、以下の①〜④のいずれかに該当する必要があります。

① 農業又は農業関連業務を行っている事業者

(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されています)

② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者

③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者

(①もしくはその役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)

④ 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)

※受け入れ事業終了後も④の該当性を失うことはありません。

したがって、派遣雇用を検討する場合は、派遣元が特定技能外国人の派遣事業所として要件を満たしている機関かどうかを確認する必要があります。

出典:一般社団法人全国農業会議所「農業分野の特定技能制度~特定技能外国人の受入れマニュアル~」令和5年2月

在留期間は?~1号は通算で5年~

特定技能1号の在留期間は、通算で5年までです。

5年間継続して働いてもらうことも可能ですし、農閑期等には帰国して、通算で5年になるまで働いてもらうということも可能です。

また5年以内であれば、雇用期間が終わった後に再雇用することや、別の農業者と雇用契約を締結して働いてもらうことも可能です。(ただし「特定技能雇用契約に係る届出」や「在留資格変更許可申請」が必要になります)

特定技能2号の場合は、在留期間の更新に上限がありません。

また、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能なので、より長く日本で働きやすくなるでしょう。

特定技能外国人を雇用するには?~受入れ側の要件~

では特定技能外国人を受け入れたいと思った場合、誰でも受け入れられるのでしょうか?

受入機関としての要件を、農業分野特有のものと全分野共通のものに分けて解説します。

農業分野特有の要件①~雇用経験~

農業分野では直接雇用と派遣での雇用が認められていますが、それぞれの雇用形態で要件があるので見ていきましょう。

直接雇用の場合~継続して6か月以上の労働者雇用経験があること~

農業者(農家・農業法人)は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験、またはこれに準ずる経験が必要です。(6カ月以上の継続雇用が要件なので、6カ月未満の雇用を複数回累積して6か月を超えてもこの要件を満たしたことにはなりません)

ここでいう「労働者」とは外国人である必要なく、また正社員でなくても問題ありません。日本人のアルバイトやパートを6カ月以上継続して雇用した場合でも、認められます。

「これに準ずる経験」とは、過去5年以内に6カ月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。

例えば、農業経営をおこなう親のもとで子が労務管理業務に従事した場合、労務管理の経験がある農業法人の従業員が独立する場合などです。

なお、連続して6カ月以上であれば、1人の労働者である必要はありません。

派遣の場合~6カ月以上の雇用経験または責任者が講習を受講していること~

派遣の場合、派遣元は上述した派遣事業者になるための要件を満たす必要があり、派遣先の農業者は以下のどちらかを満たす必要があります。

- 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験

- 派遣先責任者講習、その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説がおこなわれる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していること

(例)都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等

農業分野特有の要件②~協議会への加入~

「協議会」は、制度の適切な運用を図るために特定産業分野ごとに設置されており、農業分野では「農業特定技能協議会」といいます。

受入れ機関、農林水産省、制度所管省庁、(公社)日本農業法人協会、全国農業協同組合連合会中央会、(一社)全国農業会議所等で構成されており、情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握と必要な対応等がおこなわれています。

協議会への加入時期

農業分野で特定技能外国人の受入れ機関になるには「農業特定技能協議会」に入会しなくてはいけません。

加入する時期は、初めて外国人を受入れた日から4カ月以内です。それまでに加入していないと特定技能外国人の受入れができなくなります。

入会費や年会費等は不要で、農林水産省ホームページからオンラインで申請できます。

協議会に対して協力が必要

加入後は、協議会に対して必要な協力をおこなう必要があり、協力をおこなわない場合は受入れ機関としての基準に適合しないことになり、特定技能外国人の受入れができなくなります。

派遣先や外国人支援を委託された登録支援機関は協議会に加入する必要はありませんが、協議会に対して必要な協力をおこなわなくてはいけません。

全分野共通の要件

全ての特定産業分野に共通する受入れ機関の基準には、以下のようなものがあります。

- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること

- 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと

- 過去1年以内に、受入れ機関側の事由による行方不明者を発生させていないこと

- 刑罰法令違反による罰則を受けいていないことなどの欠格事由に該当しないこと

- 雇用を継続できる体制が整っていること

- 1号特定技能外国人を支援する体制が整っていること

これらの基準は、直接雇用の場合には農業者が、派遣の場合は派遣事業者が全て満たす必要がありますが、1〜4については派遣先も満たす必要があります。

(全分野共通の要件の詳細については、『特定技能はじめの一歩』をご参照ください)

どんな人が特定技能外国人として働けるの?~外国人側の要件~

農業分野で特定技能外国人になるための要件を、1号と2号に分けて解説します。

特定技能1号になるには

農業分野で特定技能1号の資格を得るには、以下の二つの方法があります。

- 技能試験及び日本語試験に合格する

- 技能実習2号を良好に修了する

試験をクリアする

特定技能1号を取得するために必要な試験は「1号農業技能測定試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験」です。

【1号農業技能測定試験】

1号農業技能測定試験は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の区分に分かれているため、従事する業務に合わせて受験し合格する必要があります。

日本国内での試験の他、海外では9カ国で実施されています。

試験は学科試験と実技試験があり、試験実施国の公用語のほか英語、日本語で受験可能です。(日本語能力を確認する試験問題は日本語)

試験のレベルは、日本国内で実務経験が3年以上あれば、7割程度が合格する水準(耕種農業及び畜産農業の技能実習における農業技能実習評価試験(専門級)と同等程度)とされています。

試験の日程や学習テキスト等は、実施団体である(一社)全国農業会議所のホームページで確認することができます。

【日本語試験】

日本語の試験は「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上、もしくは「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格する必要があります。

JLPTは、日本と世界各国で特定の試験日(年2回)実施されます。

試験結果は受験日の翌月にWebサイトで確認でき、合否結果通知書は国内受験の場合は2カ月後、国外受験の場合は3カ月後に届きます。

一方、JFT-Basicは試験実施国は日本を含め12カ国とJLPTより少ないですが、実施日数がとても多いのが特徴です。

また、試験結果は試験終了後のパソコンに表示され、受験日から5営業日以内にWebサイト上に判定結果通知書が発行されます。

どちらを受験するか、受験地や日程、結果通知時期などを考慮して判断するとよいでしょう。

上記の日本語試験の他、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものに合格することでも日本語能力の基準を満たすことができます。

技能実習2号から移行する

農業分野に関する技能実習2号を良好に終了した場合、上記の技能試験と日本語試験が免除され特定技能1号へ移行できます。

試験が免除になる技能実習2号移行対象職種と特定技能の業務区分の関係は下の表をご覧ください。

| 技能実習 | 特定技能 | |

|---|---|---|

| 職種 | 作業 | 業務区分 |

| 耕種農業 | 施設園芸 畑作・野菜 果樹 |

耕種農業全般 |

| 畜産農業 | 養豚 養鶏 酪農 |

畜産農業全般 |

耕種農業のいずれかの作業で技能実習2号を終了した場合、無試験で特定技能に移行できるのは耕種農業全般の区分です。

耕種農業職から畜産農業全般区分、畜産農業職から耕種農業全般区分に移行する場合は、移行する区分の技能試験に合格する必要があります。(日本語試験は免除されます)

特定技能2号になるには

農業分野で特定技能2号の資格を得るには、技能試験の合格に加えて一定の実務経験が必要です。

2号農業技能測定試験

2号農業技能測定試験も1号と同様に「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の区分に分かれています。

試験は学科試験と実技試験があり、日本語でおこなわれます。

試験のレベルは「日本国内での実務経験が7年以上の者であれば3割程度が合格する水準」とされており、1号に比べ高い技能レベルが求められるようです。

2023年12月に日本国内で実施された1回目の試験では、耕種農業全般の受験者38人のうち3人、畜産農業全般の受験者19人のうち9人、合計12人の合格者が出ています。

実務経験

特定技能2号を取得するためのもう一つの要件である「実務経験」の基準を満たすには、以下のどちらかの経験が必要です。

- 耕種農業または畜産農業の現場において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験

- 耕種農業または畜産農業の現場における3年以上の実務経験

それぞれの「現場における実務」とは、具体的に以下のことを指しています。

【耕種農業の場合】

施設園芸、畑作・野菜、果樹等の講習農業の現場において、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験。

【畜産農業の場合】

養豚、養鶏、酪農等の畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業に従事した経験。

「2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理する」については、指導する作業員の国籍、職責は問われず、指導する期間も同一期間である必要はありません。

また、繁閑期などの耕種農業の特性や、飼養衛生管理などの畜産の特性によって、管理業務に従事した期間のうち一部指導をおこなわない機関があっても差し支えありません。

なお、実務経験の要件を満たしていることを全国農業会議所が書類で確認してから、2号農業技能測定試験に申し込めるようになります。

特定技能外国人の雇用の流れ~人材確保から就労開始まで~

特定技能外国人を受入れる側と外国人側の要件を説明しましたが、次に人材を確保して就労してもらうまでの流れを説明します。

Step1:人材確保

技能実習生として受け入れていた外国人を特定技能外国人として雇用する場合以外は、日本人の雇用と同様に採用活動を行うことになります。

農業分野では、以下のような方法が考えられます。

(一般社団法人全国農業会議所『農業分野の特定技能制度~特定技能外国人の受入れマニュアル~』より抜粋)

- 農業分野で技能実習生の受け入れ実績がある農協や監理団体を通じた採用活動

- 帰国技能実習生のネットワークを通じた採用活動

- 海外との人材ネットワークを有する業界団体を通じた採用活動

- 海外に設立した法人等を通じた採用活動

- 公的職業紹介機関(ハローワーク等)や民間の職業紹介所を介しての採用活動

- 外国の政府機関が関与するマッチングシステムを介した採用活動

人選の際には、必ず当該外国人が「特定技能外国人」としての要件を満たしているかどうかしっかりと確認をしましょう。

Step2:雇用契約

法令を遵守し、当該外国人と雇用契約を締結します。

給与や休日等の処遇が、同様の業務に従事する日本人と同様であることや、外国人社員ならではの出入国のサポートや生活状況の把握なども必要です。

派遣の場合は、派遣先である農業者と派遣元となる派遣事業所の間で「労働者派遣契約」を締結します。

Step3:支援計画の策定

特定技能1号を雇用する場合には、外国人が日本で安定かつ安心して生活し働くことができるよう、法律によって定められている支援を行う必要があります。

事前ガイダンスから住居の確保、就労後の3か月に1回の面談等10項目が義務付けられており、これらの支援をどのように実施していくかを記載した「支援計画」を策定する必要があります。

Step4: ビザ(在留資格)の申請

必要な書類を揃えて地方出入国在留管理局にて手続きをおこないます。

雇用する外国人が海外にいる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」をおこない、「在留資格認定証明書」を受領した後に、当該外国人のもとにその証明書を送付することになります。

その後、当該外国人が在外公館において査証(ビザ)の申請をし、受領します。

この「在留資格認定証明書」には有効期間がありますので、期間内に手続きすることが必要です。(コロナ禍により有効期間の延長措置が取られていましたが、現在この取り扱いは終了しており、有効期間は原則通り3カ月です)

一方雇用する外国人が日本国内におり、「特定技能」とは異なる別の在留資格を既に持っている場合には、「在留資格変更許可申請」手続きをおこないます。

ビザ申請時に提出する書類は多くあります。書類に不備があると追加資料の要求がされる等余分に時間がかかってしまうこともあるので、慎重に準備をしましょう。

入管が公表している在留審査処理期間は、20023年10〜12月期で2カ月前後となっています。

Step5:入国・就労開始

ビザを取得した後、入国・就労が可能となります。

特定技能外国人を雇用した後は?~日常的な外国人支援や届出等が必要~

初めて特定技能外国人を雇用した場合、「農業特定技能協議会」への加入手続きを忘れずにおこないましょう(受け入れ後4カ月以内です)。

その他、雇用後に必要となる対応等について見てみましょう。

日常的な外国人支援

特定技能外国人を雇用する際、ビザの申請時に「特定技能1号外国人支援計画書」を提出します。

この支援計画書に基づき、職業生活上・日常的生活上の支援を実行していく必要があります。

受入れ機関で支援計画書の作成や支援を実施することが難しい場合、これら全てを「登録支援機関」に委託することも可能です。

各種手続き・届出等

この他にも、出入国在留管理庁やハローワークに対して次のような各種届出を定期的に、または随時行う必要があります。

【定期の届出】

- 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出

- 支援計画の実施状況に関する届出 (登録支援機関に委託している場合は、不要)

【随時の届出】

- 特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出

- 支援計画の変更に係る届出

- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出

- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

- 外国人を雇い入れたとき又は離職した時に氏名や在留資格等の情報の届出(ハローワーク)

これらの義務付けられている届出をしなかったり、虚偽の届出といった違反が発覚した場合には、指導や罰則の対象となりますので注意しましょう。

特定技能外国人を雇用する際にかかる費用は?

特定技能外国人を雇用する場合には、以下のような費用がかかってきます。

人材紹介料や送出機関に関する費用

既に技能実習生として雇用している外国人を特定技能として継続して雇用する場合には、この費用は発生しません。

しかしイチから人材を探す場合には、人材紹介会社や送出機関を活用することもあると思います。その場合には紹介料等の費用が発生することになります。

人材紹介会社に依頼した場合は50万円前後が紹介料の相場となっているようです。

また、特定技能に関する二国間の協力覚書を作成した国の人材を採用する場合、現地の送出機関やその国の政府に認定された送出機関を通す必要が出てきます。

例えばベトナム、ミャンマー、カンボジア等です。

ミャンマーは、送り出し費用として1,500USドルかかります。

ベトナムは、当該外国人の給与の額によって変わってきますが、約20~30万円程度かかると言われています。

在留資格取得に係る費用

在留資格の交付を受ける際に、出入国在留管理庁に支払う手数料がかかります。

受入れ機関で申請手続きを行う場合には、この手数料のみですが、申請手続きを行政書士等に委託する場合には別途費用が発生します。

委託費用の相場は15万円前後です。

登録支援機関に支援を委託する場合の費用

特定技能外国人1号を雇用する場合、受入機関は支援計画を策定し、それに従って支援を行わなければなりません。

この支援を登録支援機関に委託する場合には、委託費が発生します。

登録支援機関の相場は、支援外国人1人あたり平均30,000~50,000円(月額)です。

月額料金を安く設定している支援機関は月額料金とは別にオリエンテーションや面談の費用を徴収していることもあります。

これに対して月額料金のみを徴収している支援機関は月額料金が比較的高めに設定されている傾向があります。

特定技能外国人に係る費用

雇用する特定技能外国人本人には給与の支払いが発生します。

給与の額は、当該外国人が従事する業務を行っている日本人社員と同額以上の額でなければなりませんので、注意しましょう。

また事業者様によって異なりますが、渡航費や家賃などの補助を行う場合もあります。

特定技能外国人を雇用する際の留意点

特定技能外国人を雇用する場合、農業分野特有の留意すべき点があるのでご紹介します。

労務管理について

農作業は肉体労働ですし、夏や冬でも屋外で作業しなければならないなど業務がハードな傾向にあります。

しかし、天候等の自然条件に左右されやすい農業の性質上、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。

だからといって過剰労働にならないよう、日本人従業員と同等に適切な労働時間や休憩・休日を設け、外国人が働きやすい環境を整えることが大切です。

派遣先が変更になる場合の手続き

雇用形態が派遣で、特定技能外国人の派遣先が変更になる場合は、受入れ機関である派遣元(派遣事業所)が特定技能雇用契約の変更に関する届出を行う必要があります。

農業分野での特定技能外国人活用のまとめ

最後に、これまで述べてきた農業分野で特定技能外国人を活用する際のポイントについて整理しておきましょう。

- 農業分野では、制度設立以降5年間で最大36,500人の受け入れを見込んでいる。

- 耕種農業全般・畜産農業全般業務に幅広く従事できるが、それぞれ栽培管理、飼養管理業務が主たる業務に含まれていないといけない。

- 直接雇用でも派遣での受け入れでも可能。

派遣での受け入れであっても、派遣先にも一定の条件が課されているので注意が必要。 - 受入れ期間は通算5年。継続雇用でも繁忙期のみ雇用でもOK。

- 特定技能外国人を受入れた後、4か月以内に「農業特定技能協議会」への加入が必要。

- 技能実習2号で「耕種農業」「畜産農業」を良好に修了した外国人は、無試験で移行可能。

- 雇用後は、特定技能外国人支援及び各種届出を確実におこなう必要がある。